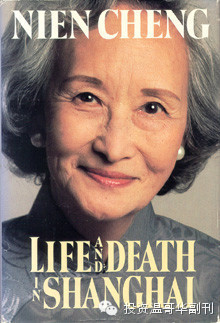

最后的贵族——姚念谖

2014-04-12 投资温哥华副刊

郑念原名姚念谖,1915年生于北京,父亲是日本留学生,曾任北洋政府高官。郑念早年毕业于燕京大学,1930年代留学英国,就读于伦敦政治经济学院。郑念后来嫁给同在英国留学的中国学生郑康琪。郑念夫妇完成学业归国时,抗日战争已经爆发,夫妇两人投奔重庆,郑康琪加入了外交部,驻澳长达7年

,1915年生于北京,父亲是日本留学生,曾任北洋政府高官。郑念早年毕业于燕京大学,1930年代留学英国,就读于伦敦政治经济学院。郑念后来嫁给同在英国留学的中国学生郑康琪。郑念夫妇完成学业归国时,抗日战争已经爆发,夫妇两人投奔重庆,郑康琪加入了外交部,驻澳长达7年

1949年之后,两人没有选择入台湾,而是留在上海。1957年,郑念在丈夫去世之后继其夫在上海任职壳牌石油公司,担任英国总经理的助理,直到“文革”爆发。“郑念”这个笔名就是为纪念1957年去世的亡夫而起。

“一个炎热的晚上,女主人坐在自家静静的书房里看报。台灯的光照下,柔软的沙发,织锦缎的垫子,墙边装着中文英文书籍的书架。佣人前来通报有客来访,然后,会客厅里,主人和客人聊着天,佣人端来用精致瓷器盛的茶和英国式薄三明治……”这是1966年夏天的上海,郑念还保持着名媛的生活方式。 这家人的祖父是中国近代史上的一个著名人物。因此,他们有着丰厚的家产,在国内外的银行都有存款。也因此,他们才能在1966年的时候还保有那种生活方式——独立的三层住宅,男女佣人和厨师、园丁。仅在大陆的银行,她的存款就数以万计。 然而,随着文革的到来,郑念的家庭如同许许多多家庭一样陷入了可怕的灾难中。先是家庭遭到红卫兵的洗劫和摧毁,然后郑念被捕入狱,狱外的女儿——已经是上海电影制片厂著名演员的郑梅萍处境更糟,在与母亲失去联系的情况下,被人活活打死。事实上,这本书就是郑念以劫后余生的母亲身份含泪写来献给自己心爱女儿的。 在臭名昭著的“第一看守所”里,七年间,郑念必须独自面对各种纳粹式的暴行——饥刑、铐刑、拳打脚踢刑和精神虐待刑,以至于遍体鳞伤,内外交困。但郑念奋力抗辩,坚决捍卫个人的自由与尊严,拒绝莫须有的“间谍”罪名。 在知识和道德上,她都压倒了审讯人员,以至于居然能得到某些局部的胜利。在交代材料的底部,落款照例是“犯罪分子”,郑念每次都不厌其烦地在“犯罪分子”前面加上“没有犯过任何罪的”这几个字。在多次重写交代材料以后,再给她的纸上终于不再有“犯罪分子:”这个落款了。 她甚至拒绝被释放,除非当局向她道歉。这是极其罕见的场景。她拒绝了所谓的释放决议。她要求宣布她根本就是无罪,并且要求赔礼道歉,还要在上海、北京的报纸上公开道歉。这种要求只能让专政人员感到好笑。他们当然永远也不会理解这种坚持背后的信念和价值观。然而这正是中国女性反抗暴政的伟大品格之展现。她的英文自传《Lifeand Death in Shanghai》追述知识分子理想如何被政治粉碎,轰动世界。 “文革”结束后郑念成为统战对象,有机会出席各种妇女界的活动,并同时得到一些特权,比如在内部商店购物。朱大可回忆:“七三至七七年间,我时常看到那位叫作姚念谖(郑念)的‘无名氏’,独自出入于弄堂,风姿绰约,衣着华贵。她的孤寂而高傲的表情,给我留下了深刻印象。” 1980年,郑念以看望在美国的妹妹的名义申请出国。虽然去美时已65岁,但郑念很快使自己适应新的生活方式和环境:诸如高速公路上的驾驶、超市购物及银行自动提存款机……当然,她不否认“……当落日渐渐西沉,一种惆怅有失及阵阵乡愁会袭上心头”,但她仍“次日清晨准时起床,乐观又精力充沛地迎接上帝赐给我的新一天”。 1989年,《上海生死劫》中文翻译程乃珊在华盛顿首次与郑念零距离接触。已74岁的郑念开着一辆白色的日本车,穿着一身藕色胸前有飘带的真丝衬衫和灰色丝质长裤,黑平跟尖头皮鞋,一头银发,很上海……以致程乃珊感叹:“她是那样漂亮,特别那双眼睛,虽历经风侵霜蚀,目光仍明亮敏锐,只是眼袋很沉幽,那是负载着往事悲情的遗痕吧!” “将永远离开生我养我的故土,我的心碎了,完全碎了。只有苍天知道,我曾千百倍地努力,要忠贞于我的祖国,可是最终还是完全失败了,但我是无愧的。”在《上海生死劫》一书的结尾,郑念这样写道。这本书在上世纪80年代刚出版时,曾一时风行全球,包括中国大陆地区。但随着时间的推移与其它因素,似乎也逐渐淡出了公众的视野,在中国大陆也再也没有出版了。 而离开上海后,郑念也再没有回过中国。但是她从来没有停止过对祖国的关切。她把自己的稿费捐给了美国的一所大学,资助那些中国留学生。2009年11月,郑念病逝于美国华盛顿家中,享年94岁。

|  |小黑屋|手机版|Archiver|世姚网

( 粤ICP备19085090号 )

|小黑屋|手机版|Archiver|世姚网

( 粤ICP备19085090号 )